1. Benvenuti nell’era dell’incomprensione perfetta

Abbiamo tutto: smartphone potentissimi, connessioni ultra veloci, chatbot che rispondono alle domande meglio dei manuali scolastici. Viviamo in una civiltà dove l’informazione è ovunque: nei social, nelle app, nei podcast, nei QR code persino attaccati ai tombini.

Eppure, nonostante questo oceano di contenuti, ci stiamo annegando nella confusione.

Mai come oggi, abbiamo accesso a testi, regolamenti, avvisi, istruzioni… ma non li capiamo. E attenzione: non si parla di analfabetismo in senso classico, cioè dell’incapacità di leggere o scrivere. Parliamo di un fenomeno molto più sottile e pericoloso: l’analfabetismo funzionale.

Il paradosso è proprio questo: siamo circondati da parole che leggiamo… ma che non trasformiamo in comprensione. È un po’ come vedere il menu di un ristorante stellato e credere che basti leggerlo per sentirsi sazi. No: comprendere è un’altra cosa. Richiede attenzione, contesto, spirito critico.

Siamo nell’epoca delle opinioni senza lettura, dei commenti sotto i titoli, delle reazioni prima ancora che il contenuto venga caricato. In breve: nell’era dell’incomprensione perfetta.

2. Cos’è l’analfabetismo funzionale (e no, non è un insulto)

L’analfabetismo funzionale non è ignoranza. Anzi: è qualcosa di molto più subdolo.

Analfabetismo funzionale. Il termine suona tecnico, un po’ accademico. Ma è una realtà quotidiana, che tutti abbiamo sperimentato almeno una volta.

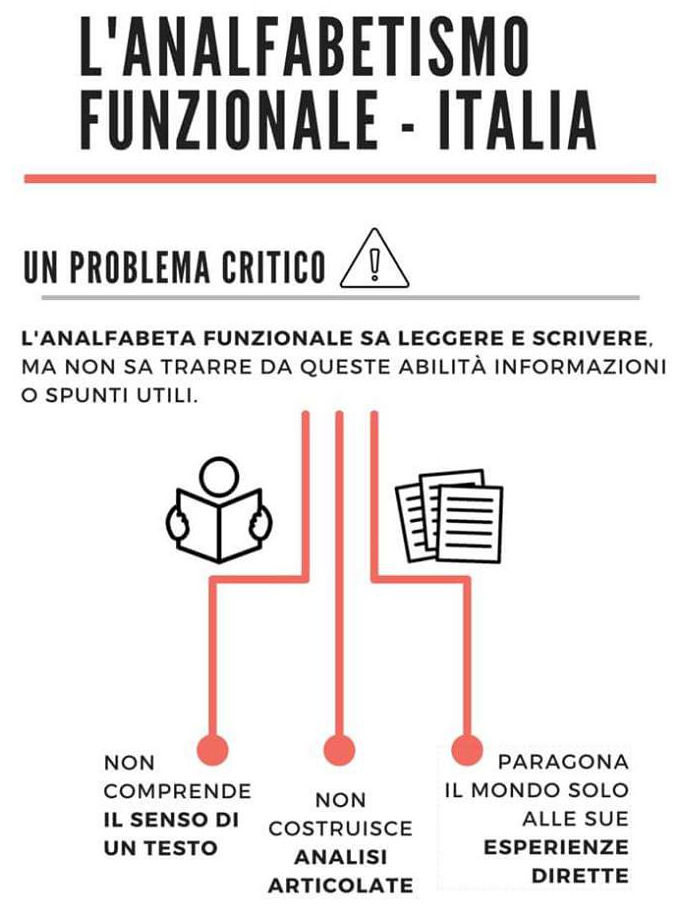

Secondo la definizione più diffusa, l’analfabeta funzionale è una persona che sa leggere e scrivere, ma non è in grado di comprendere, analizzare o usare le informazioni scritte nella vita reale. Non si tratta, dunque, di un’assenza di istruzione, ma di un’incapacità di elaborare ciò che si legge.

Esempio: leggi su un cartello “uscita di sicurezza, non ostruire” e… parcheggi proprio lì. Oppure ricevi un’email con scritto: “Per confermare, cliccare il pulsante verde” e rispondi: “Confermo”. Oppure ancora: il regolamento dice chiaramente “Non è consentito portare animali in aula” e qualcuno entra col cane e dice: “Non c’era scritto!”

È un problema che riguarda l’uso del linguaggio scritto nella vita pratica. E non è legato al titolo di studio: puoi trovare analfabeti funzionali tra i diplomati, i laureati, i lavoratori pubblici, gli imprenditori.

L’OCSE lo misura con test specifici, nei quali si valuta la capacità di usare un testo per risolvere compiti quotidiani, come leggere un orario, capire una ricetta, o compilare un modulo. E i risultati – specialmente in Italia – sono preoccupanti.

Ma attenzione: non è una condizione irrimediabile. Non è una “colpa”. È un deficit culturale e cognitivo che può essere colmato… se lo si riconosce. Il problema è che spesso non lo si riconosce, perché l’analfabeta funzionale non sa di esserlo.

E quindi si difende, attacca, si indigna. E in questo modo si autoalimenta.

3. Analfabetismo funzionale in numeri: una piaga nascosta

Quando si parla di analfabetismo funzionale, molti alzano le spalle. “Ma dai, sarà un problema marginale”.In realtà, è una vera e propria epidemia sociale invisibile.

Secondo l’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) condotta dall’OCSE, in Italia più di 1 persona su 4 è analfabeta funzionale. Questo ci colloca agli ultimi posti in Europa in quanto a comprensione del testo.

Il dato diventa ancora più allarmante se consideriamo che:

· Il 70% delle persone in difficoltà nella comprensione di testi scritti non se ne rende conto;

· Tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni, solo il 5% raggiunge i livelli alti di competenza testuale;

· Più del 30% degli adulti italiani non è in grado di estrarre informazioni da un testo di media difficoltà, come un contratto o una bolletta.

Si tratta di milioni di cittadini che ogni giorno devono affrontare comunicazioni, regole, moduli, istruzioni… senza avere davvero gli strumenti per comprenderli.E questo ha conseguenze concrete:

· Problemi nel mondo del lavoro (errori, incomprensioni, fraintendimenti);

· Difficoltà nella gestione della salute (confusione con le ricette mediche o le indicazioni terapeutiche);

· Fragilità nei confronti della propaganda, delle truffe, delle fake news.

Ma ciò che rende tutto più inquietante è che questo tipo di analfabetismo non si vede a occhio nudo. Non si nota finché non ti trovi a dover rispondere a una domanda che ha già la risposta scritta tre righe sopra.

Non te ne accorgi finché non ricevi una mail in cui ti chiedono esattamente ciò che è scritto nell’oggetto. E allora capisci che il problema è più diffuso di quanto pensavi. E forse… ti riguarda anche un po’.

4. Il lato comico del dramma

Prendiamoci un momento per sorridere amaramente. Perché a volte gli episodi sono talmente assurdi da sembrare sketch comici:

· Una signora che si lamenta del “prezzo” sul cartello “INGRESSO LIBERO”

· Un utente indignato contro un post ironico credendolo vero

· Chi non capisce le istruzioni del bancomat… e accusa la banca di “cospirazione”

Il mondo digitale amplifica tutto. Ed è lì che l’analfabetismo funzionale trova il suo parco giochi preferito: i social network.

4.1. Un giorno qualunque nel regno degli equivoci

Facciamo un gioco: immagina (diciamo…immagina…perché non è un esempio, è realmente accaduto!) di pubblicare un semplice post sulla tua pagina Facebook con su scritto:

🟦 “Il centro apre alle 18:00 e chiude al termine delle lezioni.”

Cinque minuti dopo:

🟥 “Ma a che ora aprite?”

🟩 “Scusate, chiude alle 18?”

🟨 “Posso venire alle 15?”

🟦 “Non capisco l’orario.”

E tu lì, a fissare lo schermo come se fosse uno specchio che ti restituisce l’immagine di un mondo in frantumi.

E no, non è cattiveria. Non è nemmeno maleducazione. È proprio mancanza di comprensione del testo.

5. I social e l’apocalisse cognitiva

I social sono lo specchio di ciò che siamo. O forse, ciò che siamo diventati. In un mondo dove vince chi grida di più, dove l’algoritmo premia l’emozione sopra la ragione, l’analfabeta funzionale digitale è il re della piazza.

Alcuni esempi pratici:

· Condivide un articolo satirico di “Lercio” con tono indignato.

· Commenta: “E allora i bambini?” sotto un post su cani abbandonati.

· Legge il titolo “Scoperto un nuovo pianeta” e scrive: “Ma le bollette???”

L’analfabetismo funzionale online ha anche i suoi mantra:

· “Io so usare la testa” (ma solo per indossare il cappellino di stagnola).

· “Non mi fido dei giornali, mi fido del cugino su WhatsApp.”

· “Ho letto solo il titolo, ma tanto so già cosa vogliono dire.”

6. Fake news e disinformazione: il concime perfetto

Le fake news non sono solo notizie false. Sono costruzioni emotive, pensate per far leva su paure, indignazione o speranza, col solo scopo di ottenere clic, condivisioni o manipolare opinioni.

Ma perché hanno così tanto successo? Perché parlano un linguaggio semplice, spesso sensazionalistico, e non richiedono alcuno sforzo di analisi. Sono facili da digerire, soprattutto per chi, pur sapendo leggere, non è abituato a decodificare.

Esempi classici:

· “Bevanda miracolosa cura il cancro: ce lo nascondono da anni!”

· “Bill Gates ti inietta il 5G col vaccino!”

· “Il vero potere è in mano ai rettiliani, ma nessuno ve lo dice!”

A questi contenuti si risponde con commenti tipo:

“Io non mi fido, ma intanto lo condivido. Poi ognuno faccia le sue ricerche.”

Spoiler: nessuno farà mai ricerche. Al massimo leggerà due righe di una catena WhatsApp scritta in maiuscolo da una certa “zia Patrizia”.

Questo accade perché l’analfabetismo funzionale trasforma ogni utente in un potenziale amplificatore di disinformazione. In un mondo dove chi urla di più viene ascoltato per primo, la capacità critica diventa l’unico vaccino efficace.

7. E se fosse colpa della scuola?

Sì, dobbiamo dirlo: parte della responsabilità affonda le radici nel sistema educativo, che per anni ha privilegiato la performance rispetto alla comprensione profonda.

Molti studenti escono dalla scuola superiore con una discreta capacità di scrivere temi, fare parafrasi o citare Dante, ma con scarsa autonomia interpretativa. Hanno appreso strategie per passare le verifiche, non per decifrare il mondo.

Quante volte si studia “per prendere sei”, “per accontentare il prof”, o “per non farsi interrogare”? Quante volte si legge un testo senza capirlo davvero, solo per trovare la “risposta giusta”?

Il problema è sistemico:

· Programmi scolastici densi ma poco interattivi.

· Insegnamento frontale che lascia poco spazio al pensiero critico.

· Una società che misura il valore del sapere in crediti formativi anziché in strumenti per vivere meglio.

Così, ci si abitua a leggere senza interrogarsi. A ripetere senza comprendere. E si arriva all’età adulta con un’abilità tecnica nella lettura… ma senza che quella lettura produca conoscenza trasformativa.

8. L’effetto Dunning-Kruger: sapere di non sapere (o no)

L’effetto Dunning-Kruger è una delle più affascinanti (e drammatiche) trappole cognitive. Descrive la tendenza di chi ha basse competenze in un ambito a sopravvalutare enormemente la propria preparazione.

È lo scenario perfetto dell’analfabetismo funzionale moderno:

· Non capisco il testo, ma sono sicuro che dica ciò che credo io.

· Non leggo tutto, ma lo interpreto con sicurezza assoluta.

· Non ho letto nulla sull’argomento, ma mi sento in diritto di “correggere” chi lo studia da anni.

Ne deriva un mondo popolato da:

· Economisti autodidatti dopo un reel su Instagram.

· Medici “esperti” di vaccini dopo un video di Telegram.

· Linguisti improvvisati che correggono con sdegno la grammatica… sbagliando;

. Laureati su Facebook con Master su Google.

Chi è più competente tende ad essere cauto. Chi sa poco, invece, pontifica. E questo è terribilmente pericoloso nei contesti pubblici, dove l’arroganza dell’ignoranza soffoca il dubbio, il confronto, la riflessione.

Purtroppo, l’effetto Dunning-Kruger è molto più presente di quanto crediamo. Il problema non è solo non capire. È credere di aver capito tutto, e agire di conseguenza.

9. Ma cosa possiamo fare? Una mini guida alla sopravvivenza

1. Leggere davvero. Non solo i titoli, non solo le prime due righe.

2. Chiedersi: ho capito? Sembra banale, ma non lo è.

3. Verificare le fonti. Se una notizia proviene da “Giornalone Vero .it”, forse non è proprio attendibile.

4. Non avere paura di ammettere di non sapere. L’umiltà è una virtù.

5. Educare i più giovani a pensare, non solo a rispondere.

10. Ironia e satira: armi di resistenza culturale

In un contesto dove il pensiero critico è sotto attacco, l’ironia diventa un’arma di sopravvivenza. È l’antidoto all’assurdo. È lo specchio deformante che ci mostra quanto ridicola possa essere la nostra società, proprio quando si prende troppo sul serio.

La satira – quella vera, colta, affilata – non è solo comicità. È pedagogia, è denuncia, è un invito a guardare oltre la superficie.

Ma… c’è un problema: molti non la capiscono. L’analfabeta funzionale prende per vero ciò che è parodia, si offende davanti all’assurdo, e combatte il sarcasmo come fosse notizia.

Ricordi quando un famoso giornale satirico titolò:

“La Terra è piatta, lo dice anche l’oroscopo.” E i commenti furono:“Vergogna! Fate disinformazione! Siete parte del sistema!”

Ecco, lì abbiamo perso un altro pezzetto di lucidità collettiva.

Per chi ancora distingue tra ironia e verità, ridere diventa un atto di resistenza. Ma non basta ridere: serve anche spiegare, educare, formare. Coltivare menti curiose, capaci di interpretare e non solo reagire.

11. Conclusione – L’analfabetismo funzionale ci riguarda tutti

Non è una questione “da altri”. Nessuno è immune. Tutti possiamo inciampare nella superficialità, cadere nella fretta, confondere ciò che crediamo con ciò che è scritto.

Ma la consapevolezza è il primo passo. E leggere – davvero – è il secondo.

E se sei arrivato fino in fondo, non solo ti ringrazio: ti faccio i complimenti.Perché non sei un analfabeta funzionale. O forse sì… ma stai guarendo. 😉

Link esterni:

· https://epale.ec.europa.eu/en/content/analfatetismo-funzionale-perche

· INVALSI – Rapporti su competenze linguistiche

· Wikipedia – Analfabetismo funzionale

· https://www.stateofmind.it/2021/11/analfabetismo-funzionale/